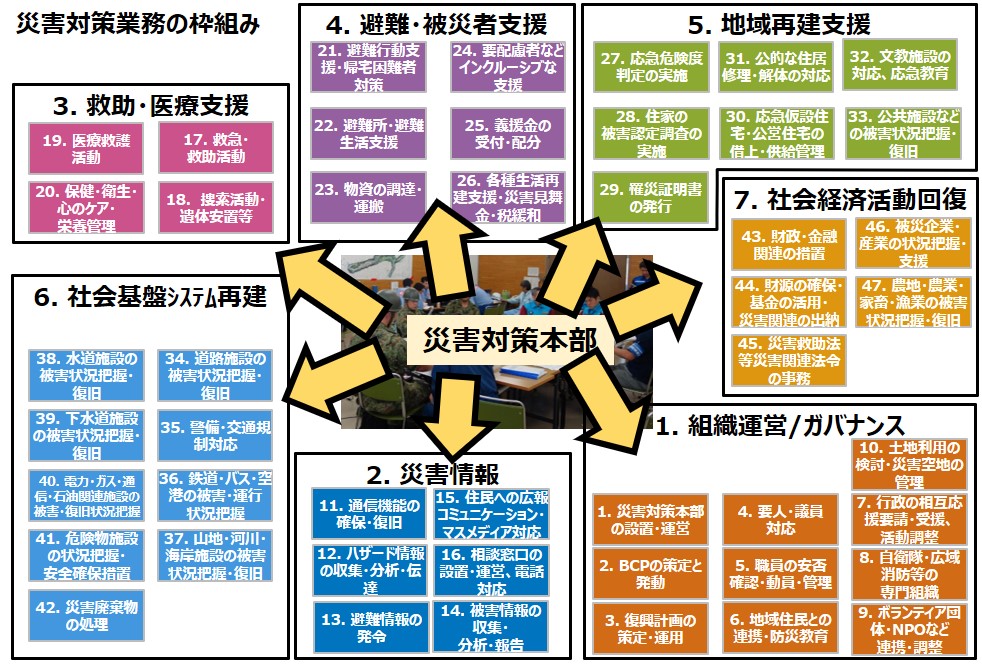

DMTCは、災害対策を体系化するために、8つの研究・教育分野を設定している。

0. 災害対策原論

災害対策原論は、多様な災害対策の考え方の体系を理解し、災害対策を推進することを目的とする。そのために、自然と人間社会の関係、歴史、理学・工学・社会学など分野間の関係、行政・営利組織・非営利組織・住民など多様な他者との相互関係を通して、事前から事後に至るまで災害対策を多面的に理解する。そして、ハザード別、主体別、時間・フェーズ別、ハード・ソフト別など災害対策の知識体系を構築し、その活用手法を確立する。

1. ガバナンス

ガバナンス・組織運営は、組織が効果的に災害対策を実行することを目的とする。そのために、正解のない災害対策において組織が本質的にどのように意思決定し、行動するのかを理解する。そして、災害に関する対応行動、求められる意思決定手法の知識体系を構築し、これらを組織や地域に反映させ、浸透させるための活用手法を確立する。

2. 災害情報

災害情報とは、災害対策に係る様々な判断や行動を促す知識であり、災害情報の処理は、適切なタイミングで必要な意思決定を実行することを目的とする。そのために、情報収集・分析・伝達などの情報処理プロセスとコンセンサスを理解する。そして、曖昧・不明確・流動的な情報に加え、外部から千差万別な助言を受ける事態に直面しても、最終的な意思決定の質を高めるための災害情報の知識体系を図り、その活用手法を確立する。

3. 救助・災害医療支援

救助・災害医療支援は、命を守り、命をつなぐことを目的とする。そのために、救急・医療・保健・衛生・警察など多様な視点を持ち、これらを関連付けて、人の命を守ることを理解する。そして、医療従事者、消防関係者、精神・保健・看護・衛生従事者、警察関係者等の多領域の知見を具現化し、救助から法医学までの知識体系を図り、その活用手法を確立する。

4. 避難・被災者支援

避難・被災者支援は、命を守り、生活を確保することを目的とする。そのために、避難行動と被災者支援について「人はそもそもどのように物事を考え、どう行動するのか」を理解する。そして、心理学、経済学、社会学、医学、保健衛生等の学問分野の観点から避難行動と被災者支援の知識体系を構築する。避難行動から避難生活まで人の安全を確保し、生活を安定させるための必要な支援策を体系化し、その活用手法を確立する。

5. 地域再建支援

地域再建支援は、人々の生活の質の向上と豊かな生活を支える地域活動を構築することを目的とする。そのために、住まいと地域コミュニティの観点から、居住地域における日常生活や多様な地域社会に関する活動を体系化し、地域が活性化するためのメカニズムを理解する。そして、住まいと地域活動に関する知識体系を構築し、その活用手法を確立する。

6. 社会基盤システム再建

社会基盤システム再建は、現代都市に欠かせない社会基盤システムを確保することを目的とする。そのために、道路や公共交通などのインフラ、電気や水道などのライフライン、地域のエッセンシャル活動としての廃棄物処理などの社会基盤システムについて、予防から復旧までのプロセスを理解する。そして、社会基盤システムの災害対策を行政・民間・地域住民まで多様なステークホルダーが関わる総合工学としての観点で捉え、相互の分野を関連付けて社会基盤システムの知識体系を構築し、その活用手法を確立する。

7. 社会経済活動回復

社会経済活動回復は、社会経済活動における「家計、企業、政府」という3つの経済主体の活動を確保することを目的とする。そのために、災害により、財産や生計手段を失ったときの家計への影響、生産設備や雇用維持不能や資金不足などの企業への影響、公共サービスを提供する行政機能への影響を理解する。そして、被災地や被災者を取り巻く経済・財政・金融活動に関する法体系を整理し、農地・農林業・家畜・漁業等の社会経済活動の予防と復旧に関する知識体系を構築し、その活用手法を確立する。

災害対策本部を中心とした8つの分野と災害対策業務の枠組み図